ПОСЁЛОК НА БЕРЕГУ ВСЕЛЕННОЙ

Посёлок Приволжский… Признаться, невыразительное название досталось нашей малой родине, ведь всякое поселение на берегу великой русской реки – приволжское. Сколько их, причаливших и сто, и двести, и триста лет назад к левому или правому берегу Волги стараниями наших трудолюбивых предков!

Вот и наш Приволжский возник в начале 193О -х годов в двенадцати километрах к югу от города Покровска, тогда столицы Автономной советской социалистической республики Немцев Поволжья, вместе с пришедшими сюда строителями, которым предстояло воздвигнуть в степи гигант мясомолочной промышленности – Энгельсский мясокомбинат. Его проект привёз из Соединённых Штатов Америки Анастас Иванович Микоян, нарком пищевой промышленности. Проект тот был копией знаменитых чикагских боен. Росли корпуса мясокомбината, рос и посёлок, состоявший в основном из вросших в землю бараков да построенных одновременно с первым корпусом мясокомбината пяти трёхэтажных домов. Зато 59-метровую башню мясокомбината можно было видеть на дальних подступах к посёлку, за десятки километров, и оставалась она самым высоким зданием Саратовской области вплоть до начала XXI века. В начале 2000-х годов мясокомбинат был закрыт. В настоящий момент на территории бывшего мясокомбината работает крупнейшее предприятие в Поволжье, специализирующееся в области производства и продажи гофрокартона ЗАО «Энгельсский завод гофротары».

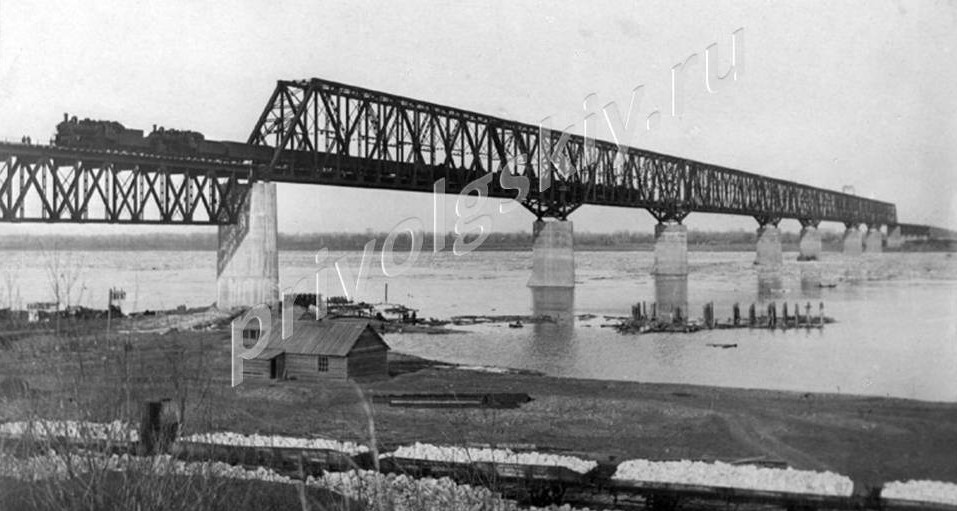

В отличие от неоригинального имени нового поселения, так уж получилось, всё вокруг возникавшее было необычным, отличавшимся или своими гигантскими размерами, или своей уникальностью, или имело важнейшее значение для страны. Мы родились и жили здесь, не замечая этого, полагая, что так и надо, подругому и быть не могло. Вопервых, сама река, известная нам ещё со школьной парты как великая русская река. В 1929-1935 годах с её правого берега до левого перекинули ажурный железнодорожный мост, каких в стране по пальцам пересчитать можно (кстати, до постройки моста здесь действовала с 1896 года паромная переправа – первая в России железнодорожная переправа!).

Построили вовремя: если бы не он, то защитникам Сталинграда без подвозимых с прифронтового Саратова боеприпасов и формировавшихся в тылу воинских подразделений пришлось бы ещё тяжелее. С постройкой моста получила своё развитие станция Анисовка, примыкающая с востока к Приволжскому посёлку. В бытность переправы (с правого берега на левый перевозили паромом вагоны и локомотив) она слыла заштатной, а в пятидесятые годы, когда страна залечила раны войны, станция Анисовка превратилась в крупнейший сортировочный транспортный узел, ворота в Среднюю Азию и на Кавказ. Свыше сорока путей – мощность станции Анисовки, формирующей и отправляющей эшелоны на юг и восток страны.

К югу от Приволжского посёлка выросли также замечательные объекты. В середине 1930-х годов между мясокомбинатом и Квасниковкой появился жилой район, получивший название Почтовка. Почему Почтовка? От предприятия, которое и обслуживали его жители – почтового ящика № 1. Немногие знали тогда, да и сегодня, когда от того предприятия осталась лишь хлебобаза, мало кому известно, что за этим номером скрывался стратегический объект – база Государственных материальных резервов Совета Народных Комиссаров СССР. Объект комитета Госрезерва строился в основном для хранения резерва продовольствия для страны. В 1937 году были заложены резервы зерна на длительное хранение. Зерно хранилось в капитально построенных складах с механической транспортировкой к элеватору и сушилке. Засыпка зерна по толщине производилась до четырёхшести метров. В 1941 году хранимое зерно отгружалось для нужд народного хозяйства. В годы войны и в послевоенные годы на объекте помимо зерна хранились цветные металлы (цинк, силумин), натуральный каучук, пенькоджутовая продукция (канаты), сахар, сгущённое молоко, мыло, электрокабельная продукция.

В те же годы в двух километрах от Почтовки, неподалёку от Квасниковской машиннотракторной станции, началось строительство оросительного канала – первой оросительной артерии в знойном, засушливом степном Заволжье. До войны успели прорыть около двадцати километров канала. Помогали прокладывать канал узбеки – большие мастера арычного строительства. К зданию насосной станции подвели три каскада водяных сооружений для забора воды насосами и для дальнейшего подъёма её в самое начало (оголовок) канала, который принимал огромные объёмы воды в бетонный коллектор, из него она под напором подачи должна была самотёком течь до второй насосной станции, которую также успели возвести до начала войны и начали строить третью, но вырыли только котлован. На полную мощь канал заработал в пятидесятые годы. А в 1960-е годы партия кликнула клич: «Мелиорация — наша целина», и между каналом и Квасниковкой поднялся корпус уникального научноисследовательского института мелиорации – ВолжНИИГиМ. Работавшие там специалисты (институт жив и поныне) стремились узнать, как лучше использовать волжскую воду для полива, как уберечь землю от засоления, а волжскую рыбу от гибели в жерле насосной станции.

Кстати о рыбе. В 1990-е годы прекратилось бюджетное финансирование научных работ по рыбозащите, но учёные, изучавшие возможности рыбоохраны, не растерялись и зарегистрировали научнепроизводственное предприятие «Осанна», сегодня это единственное в России предприятие, разрабатывающее и поставляющее рыбозащитные устройства не только на объекты мелиорации, но и на плавучие буровые установки по добыче нефти и газа на шельфах морей.

Водными проблемами занялись и специалисты другого профиля; в 1959 году между двумя Анисовками, селом и станцией, поселились геологи Саратовской гидрогеологической экспедиции. Они заглянули внутрь каждого метра земли саратовской, составив карты залежей пресной воды, попутно разведав и запасы горючих сланцев, серы, строительных материалов. Эти данные позволили обеспечить питьевой водой многие населенные пункты в Заволжье и в Правобережье. Геологи узнали, в каких местах залегают «подземные моря» и куда текут «подземные реки». Они следят за этими потоками, потому что воды эти могут быть не только нашими друзьями (как минеральные воды: не одно их месторождение, разведанное нашими геологами, ждет промышленного освоения), но и причинить немалый вред подтоплением зданий. Скажете: подумаешь, ищут воду, это же не золото, не драгоценные металлы, не нефть и не газ… В одной дискуссии, развернувшейся в начале наступившего столетия, публицисты спорили, что самое дорогое на земле. Один утверждал: скоро наступит время, когда капля человеческой крови будет дешевле капли нефти. Другой возражал: нефть – не главное, самое трагическое время наступит на планете, когда капля чистой воды будет цениться больше и капли нефти, и капли крови. Потому что нефть можно заменить другим источником энергии. А энергию жизни человек берёт из воды, и заменить воду нечем, она — самое удивительное вещество во Вселенной.

В 1961 году наш Приволжский посёлок оказался на берегу Вселенной, когда в пятнадцати километрах южнее него приземлился первый космонавт. Этот факт можно было бы считать случайным, если бы жители посёлка не приложили руку к тому, чтобы состоялся сам полёт космического корабля «Восток». Когда 12 апреля 1961 года за Юрием Алексеевичем Гагариным в ракетный дивизион. близ Подгорного прислали вертолет с Энгельсской авиабазы (кстати, ещё одно уникальное место вблизи Приволжского посёлка: таких крупных военных аэродромов, способных принимать не только любые самолёты, но и космические корабли многоразового использования, в стране всего два), космонавт, пролетая над степью, мог видеть корпуса мясокомбината, в которых с осени 1941 года и до 1962 года располагались цеха и лаборатории приборостроительного завода, в них то и были созданы сигнализаторы, датчики и прочие приборы, позволившие космонавту преодолеть земное притяжение и благополучно возвратиться на землю.

Завод имени Орджоникидзе спешно эвакуировали из Москвы осенью 1941 года. За три месяца приспособили недостроенные корпуса мясокомбината под производство, и уже в январе 1942 года стали выпускать приборы для самолётов и танков. Три четверти всех выпущенных во время войны авиационных приборов сделаны на нашем заводе. Фашисты, пытавшиеся разбомбить железнодорожный мост, не тронули завод: пилоты использовали башню мясокомбината как ориентир при заходе на бомбометание. Немецкие военачальники после войны признавались, что если бы они знали, что в тех корпусах выпускают не только колбасу…

На рубеже 1940-1950-х годов наш завод разделился: большую часть людей и оборудования переправили в Саратов, в район Стрелки (ныне -электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе), а в мясокомбинатских корпусах остались рабочие и инженеры, которым и предстояло через несколько лет освоить выпуск не только авиационных приборов, но и для космической техники.

Не боги горшки обжигают. Вот и уникальные приборы делали обыкновенные люди, с которыми мы, мальчишки 1960-х годов, сталкивались на улицах, когда спешили в школу в одном строю с теми, кто направлялся к заводской проходной. Особо распространяться о том, что делают в цехах «Сигнала», в то время было нельзя, мы только слышали от своих родителей, что там выпускают приборы для самолётов, да не торжественных линейках наши учителя призывали нас хорошо учиться, чтобы продолжить эстафету старшего поколения, которое создало приборы и для первого искусственного спутника Земли, и для гагаринской ракеты носителя и космического корабля «Восток». В настоящее время завод “Сигнал” разделился на 2 крупных предприятия: ООО Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал» и АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева

Послушаешь сегодня рассказы ветеранов и подумаешь: нет, всётаки они не обыкновенные люди, раз смогли, живя в бараках, воплотить мечту человечества о полёте за земные пределы.

Юрий Алексеевич Гагарин видел наш Приволжский посёлок не только из иллюминатора вертолета. Улица, которая тянется ныне от поворота на Квасниковку и до путепровода через железную дорогу, называется именем Юрия Алексеевича Гагарина не только в знак уважения к его беспримерному подвигу, но и отражая историческое для нашего поселка событие: утром б января 1965 года Юрий Алексеевич Гагарин и его супруга Валентина Ивановна вместе с сопровождающими их товарищами из обкома вышли на переезде возле посёлка «22 километр» из остановившегося там поезда (автодорожный мост откроют только в июле 1965 года) и сели в горкомовские «Волги», чтобы отправиться на то место в заволжской степи, где завершил своё космическое путешествие первый космонавт 12 апреля 1961 года. Возвращаясь из Узморья, Юрий Алексеевич Гагарин вновь пересёк наш Приволжский поселок с юга до севера, проезжая в Энгельс. Мог он видеть и огни Приволжского: со станции Покровск вечером на поезде вернулся в Саратов через станцию Анисовку по железнодорожному мосту.

Много значительных событий случилось на саратовской земле за минувшие столетия. Хорошо видимая из окон наших квартир правобережная гора Увек некогда привечала третий по величине город Золотой Орды. Напротив Увека (а значит, на месте, где стоит сегодня наш посёлок) в летнее время располагалась ханская ставка. Видели наши степи воиновстепняков – половцев, печенегов, хазар… Одни народы сменяют другие, но сколько столетий ни пройдёт, навсегда останутся главными достопримечательностями (или, как сейчас говорят, брендами) земли Саратовской Волга и Гагарин. Особенно дорого место приземления Гагарина для наших земляков приволжцев. В советские времена возле монумента принимали ребят в пионеры, и уж совсем не по подсказке администрации, а по сердечной склонности установилась добрая традиция в день бракосочетания возлагать цветы к подножию памятника Юрию Алексеевичу Гагарину на месте его приземления.

Особенно многолюдно бывает здесь в дни годовщин того исторического полёта. 12 апреля сюда приезжают космонавты, над степью расцветают купола парашютистов, юные авиамоделисты Приволжского посёлка демонстрируют свои планёры, моделистыракетчики запускают в синее небо ракеты. Народ празднует День космонавтики, а мы, земляки этого святого для всех соотечественников (да, пожалуй, и для всех жителей планеты) места отмечаем ещё и дату превращения заштатного селения с невзрачным названием Приволжский в посёлок на берегу Вселенной.

Владимир Ильич ВАРДУГИН

“Посёлок Приволжский” , – Саратов, Приволжское издательство 2012 год.

На странице использованы фотографии из следующих источников:

Личный архив Владимириа Вардугина, сайтов: http://egoday.ru, http://www.eposignal.ru/about/, http://ruscesar.livejournal.com

Последние комментарии